クマ類の管理に関わった事がある者にとって、2025年度は自身の「クマ論」を再考する年だったのではないでしょうか。

正直に申し上げまして、私はそうでした。クマ類の行動や学習について、未知であった部分、整理が必要であった部分、いくつかの隠れた前提で成立していた理解など、様々なものに気付きました。

自分自身の偏見や思考の偏りを自覚するために、クマ論修正の必要を感じた事例を挙げ、仮説を含めてまとめてみようと思います。(基本的な情報はこちら)

なお、クマの事故、目撃、捕獲の統計は環境省がまとめています。

1. クマ類の分布、個体数の変動と食物資源について

現在の国内のクマ類の分布は、ほぼ気候によって決まってきたものです。

2万年ほど前までは本州にもヒグマが生息していたようですが、現在は絶滅しています。氷河期が終わった事で気候や植生(食物資源)が変化し、体サイズが足かせになって本州のヒグマは絶滅したようです。一方ツキノワグマは、北海道に定着していた明確な証拠が見つかっておらず、現在は本州と四国に生息しています。ツキノワグマも1900年代までは九州に生息していましたが、もともと生息数は多くはなく絶滅してしまいました。

何が言いたいかと言うと、日本のクマはそもそも冷涼な気候に適応しており、そこでの生存競争に強みがある生物ではないかということです。ちなみにアジアクロクマは台湾にも生息していますが、台湾には3000m級の山岳地帯があります。長期的に見れば、気候変動に伴って国内のクマ類はゆるやかに減少していくと考えられます。

「それはおかしい。増えているし分布も拡大しているじゃないか」という意見があると思いますが、これは気候変動とは別の要因です。戦後すぐから日本は木材の輸入を自由化し、炭や薪の利用から石油石炭という化石燃料への切り替えを急速に進めました。このため過度に利用されてきた山林が一斉に放置され、数十年の間に豊かな森へと復活しました。この生息環境の劇的な改善が中期的に見たクマ類の個体数の回復に大きく影響していると考えられます。この要因はシカやイノシシを含む多くの野生動物の分布拡大と個体数増の理由とされています。つまり現状は、長期的な個体数の減少が中期的な増加に隠れて見えなくなっている、という状況です。

なお、短期的な変動要因としては堅果類(ブナなどのドングリ)の豊凶が大きく影響します。これはまさに2025年度のツキノワグマの大量出没の主因です。冬眠するクマ類では秋の食物量が非常に重要になります。秋の食物資源に凶作が来ると、冬を超えられない個体や繁殖を止める個体の割合が高くなります。2025年度は捕獲も理由の一つとして個体数が減少し、冬眠中に子を産むツキノワグマも少なくなります。このため、恐らく来年(2026年度)の冬眠中にベビーラッシュが起こるでしょう(つまり2027年度の春は、子の防衛を目的とした事故が増えるかも知れません)。

しかしそういった要因を見渡しても、2025年度の出没数、捕獲数、死者数の増加幅に対して、個人的には違和感を持ちました。出没が東北地方に大きく偏っている点と、同地域のこれまでの傾向から見ても増え方が急ではないか、という感覚です。現在は戦後に進んだ森林の回復が落ち着いてきており、ツキノワグマの個体数の回復(中期的な変化)も緩やかになってきた頃であるはずです。

そこで思い当たる仮説が一つあります。それが東北地方におけるシカ・イノシシの急増の影響です。戦後の森林の回復に伴ったもともとの生息地での大型哺乳類の個体数増は落ち着いてきたのですが、これまで生息していなかった地域への進出と新しい地域での個体数増の段階に入ってきています。東北地方では気候変動によって積雪するエリアが減少しており、シカやイノシシの進出と個体数増が続いています。

冬眠をするクマ類は、冷涼な気候というより積雪期間が長い地域での生存競争に長けているという事ではないでしょうか。冬眠をしない大型哺乳類が生息しづらい積雪の多いエリアでは、ツキノワグマが食物資源を独占できるからです。しかし積雪が少なければ、定着したシカやイノシシとの食物資源の競合が起こります。2025年度は、ツキノワグマとシカやイノシシとの資源獲得競争が激しくなり、食物資源の探索が余計に必要になり始めた年なのかも知れません。つまりシカやイノシシとの競合がある条件での適正なレベルまで、個体数を減らし始めた時期なのかもしれません。実際、人身事故の件数のピークが見られた年代は西日本のほうが早く、中部から北陸がその後にきて、現在の東北で最多を更新しています。これはシカやイノシシの個体数がこれまで増加してきた地域の順に近いのではないでしょうか。現在ツキノワグマが西日本に少なく東日本や高標高地に多いのは、その種間関係と変動の結果でもあるのかも知れません。

まずこの大型哺乳類のバランスへの視点が、今年生じた仮説の一つ目です。この仮説が正しければ、今後東北ではクマの個体数があまり増えないのに堅果類の凶作年に同規模の出没が続くような現象が続くかも知れません。あるいは積雪(シカやイノシシの個体数と分布)に応じて出没状況に地域差が出るような変化が見られるかもしれません。

2. クマ類の行動と学習(死亡事故に関連して)

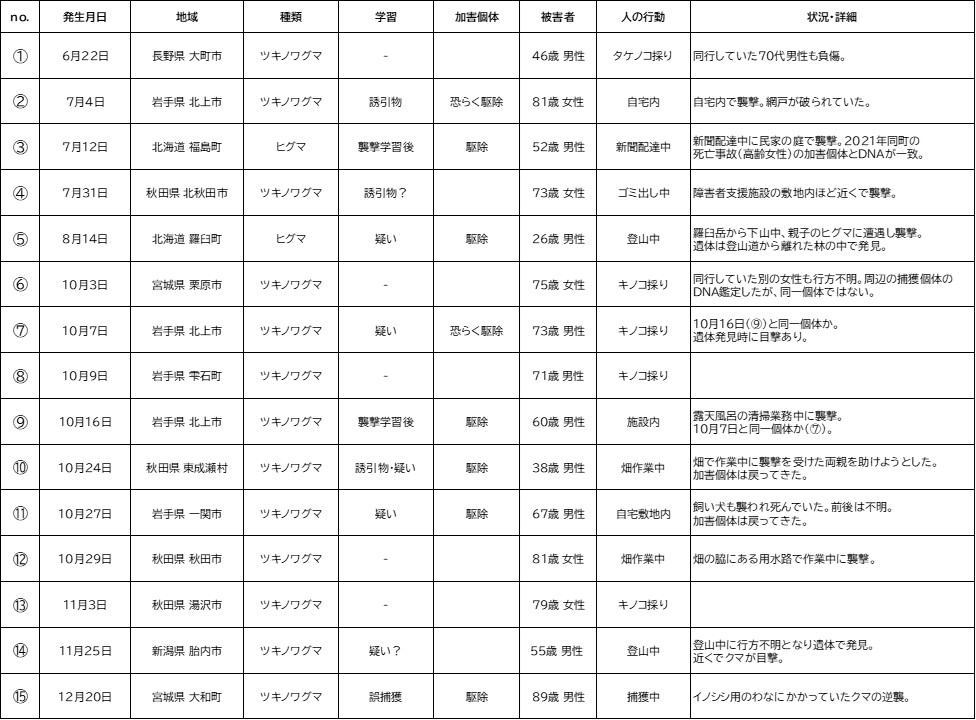

死亡事故を見てみましょう。本来は目撃や事故全体と合わせて分析すべきものですが、今年度については件数が多く、死亡事故の中でも部分的に傾向が見えます。クマによる死亡例か扱いが不明なもの(⑭)を含めてまとめています。

まず今年は、人を餌と認識したクマが複数確認されたのが大きな特徴です。積極的な襲撃である事例が2件(③⑨)、疑いや兆候のある事例が5件あります(⑤⑦⑩⑪⑭)。まず、そう判断した理由から説明が必要かも知れません。

ツキノワグマであっても、人を餌と認識し積極的に襲う学習をする可能性がある事は、2016年の秋田県鹿角市の事例で既に知られています。ただし、私はこの学習には二つ条件があると考えています。

まず、偶発的な遭遇での襲撃(いわゆるバッタリ事故)が発生し被害者が亡くなっている事、次に、その延長で被害者を食べるという「攻撃―摂食という連続した経験」がある事です。例えば、人が亡くなった場合でも襲撃時にクマがそのまま逃げた場合や、滑落等の別の要因で亡くなった遺体をクマが食べる事があっても、学習の条件としては不足しています。「人を襲ったことで容易に餌が手に入った経験(襲撃の学習)」が無いからです。山岳遭難での行方不明者は年間数十人発生しており、もし食べる経験のみで十分ならクマ類の積極的な襲撃がもっと多く発生しているはずです。生得的に(生まれながらにして)襲う性質が持っているというような意見もありますが、学習を含めて考えなければこれまで死亡事故が少なかった事が説明できず、さすがに無理があります。

③の事例のヒグマは、2021年に別の女性を加害していた個体と同一であった事が確認され、⑦と⑨の事例では同一個体の襲撃である事が疑われています。③の個体は2021年の事故で、⑦と⑨の加害個体は⑦の事故で襲撃の学習をしたのではないかと思います。⑤、⑩、⑪は襲撃した個体が遺体のそばにとどまっており、遺体の摂食を期待している(学習する瞬間である)可能性が考えられます(⑭は襲撃が直接の死因か詳細不明)。⑤、⑩、⑪の個体がこのまま遺体を摂食して移動していれば、積極的な襲撃が続きかねない事例でした。

今年度はまず単純に、この「襲撃の学習」が想像していたより高頻度に起こりうるものである事に驚きました。やはり特に堅果類の凶作年は、警戒心よりも冬眠に必要なエネルギーの確保を優先する個体が増えるのでしょう。

先ほどの二つの条件が正しければ、この「襲撃の学習」の機会は死亡事故の件数に依存します。今年度はそもそも死亡事故が非常に多かったのですが、これにも理由が考えられます。

死亡事故の増加について、クマ側の変化を指摘する声が非常に多いのですが、人側にも理由があります。それが過疎高齢化です。

被害を受ける人が高齢で、周囲に人が少なく被害者の発見と救助が遅れれば、同じ事故でも重篤化します。人口が減れば単独行動が増え、発見が遅れてクマが遺体の摂食を試みる猶予と機会も増えます。死亡事故15件のうち(襲撃の学習を経た個体を除けば13件中)8件の被害者は70代以上です。都市部を含めた東北地方全体で見ても、2000年以降の25年間で、居住者の平均年齢は10歳ほど上がっており、人口密度は12%程度低下しています。同時に農山村周辺の土地の利用と人の活動も減少し、耕作放棄地や放棄した果樹・作物が宅地の周囲に増え、クマが接近しやすくなっているエリアも広がっているのではないでしょうか。

クマの市街地出没の報道が多いため、死亡事故も市街地で発生していると誤認している人も多いのですが、事故の発生場所が大きく変わったわけではありません。死亡事故13件のうち8件は山林内での事故で、残り7件は山林に接する農山村での事故です。対策の中心はやはり山林と農山村での事故対策、予防になります。

死亡事故の中には「誘引物への学習」が生じたために発生したと考えられるものが2件あります(②及び⑪、④についてもゴミ執着の疑いあり)。②については、人家の倉庫などにある食物を餌と学習して、継続して出没していた個体であり、倉庫内への侵入から家屋への浸入とエスカレートした結果、家屋内でのバッタリ事故という状況が生じています。⑪については、この事故以前に犬への襲撃が報告されている地域で発生した事故でした。おそらくは、まずクマが犬を襲い、その音に気付いて外へ出た住人が襲われたバッタリ事故に近い襲撃だったのではないでしょうか。

今年は犬への襲撃の報告も多くありました。これらについても、突然クマが犬を襲う事を覚えたとは考えにくく、人側が把握していない段階があると考えらます。

例えば、屋外でネコの餌付けをしているような場所でキャットフードの味を覚えたクマが、犬を屋外で飼育している家庭のドッグフードの匂いに接近し、犬とクマとのバッタリ事故あるいはドッグフードの競合相手として犬を襲撃、その延長で犬を食物資源として認識した、というような流れです。屋外のネコに関しては人側が状況を把握しておらず、犬に関してのみ情報が集まるので、犬を突然襲い始めたように見えるのではないでしょうか。

捕獲時の事故による死亡例も発生しました(⑮)。堅果類が凶作の年は誘引がある罠でのクマの混獲が増加する傾向にあります。

この事例は混獲でしたが、クマ類の捕獲はそれそのものの事故が発生しやすく、逃げられない状態のクマが全力で反撃するため、重篤になりやすいものです。罠の確認時や殺処分時に捕獲者が接近する必要があり、子グマがかかっていた場合は近隣に母グマが潜伏している可能性もあります。捕獲者が接近する場合は用心しているものですが、近年は捕獲者が高齢化しており、一般人が接近しやすい場所にかけてある罠も増えてきています。見回りが毎朝行われていない罠も多く、今後は一般人に対する事故にも注意が必要です。

もともと、クマ類の罠による狩猟は禁止されており、有害鳥獣駆除のような許可捕獲でのみ使用されている方法です。狩猟免許所持者はクマ類の罠捕獲に関する技能や経験を保証されていません。捕獲者に対する指導監督の強化と、指導監督する側の人間の育成も必要です。

現状は、死亡事故が増える事で「襲撃の学習」の機会が増える、という悪循環にあります。今年度の事故は何か新しい原因が出現したわけではなく、やるべきことができていない結果として問題が新しい段階に入った、という性質のものです。襲撃の学習を防ぐためにはまずバッタリ事故での死亡例を減らすべきで、そのためには単純に事故件数を減らす事が重要であるため、これまでの対策方針と大きく変わる事もありません。

死亡事例を詳しく見ると、これまで重要だと言われてきた危険な個体の除去、緩衝帯の整備、誘引物の除去、そして対策の普及が、質・量ともに不足している(それが必要なエリアが拡大し始めた)という事が分かります。

ただし今後は、死亡事故に対して「襲撃の学習」が生じたかの判断、加害個体の識別の技能と仕組み、加害個体の広域での情報共有が行政側に必須となると考えられます。

福島町のヒグマの例では学習してから次回の襲撃まで4年の間隔があり、襲撃が連続していないからといって学習が起こらなかった、あるいはどこかで自然死/狩猟されたと判断はできません。周辺の狩猟個体や駆除個体との照合を続け、加害個体を狙った捕獲を継続しなければなりません。10月7日と16日の加害個体が同一である場合、その間隔は9日で、事故発生現場は直線距離で6kmほど離れています。学習が起こった可能性があると疑われる場合は速やかに効果的な捕獲をかけるべきで、本来であれば行方不明の捜索段階で発見したら即駆除できる形を目指すべきです(捜索時に出会う事自体が特殊であり、誤認の可能性が極めて低いため)。そこで逃してしまえば、今年度のように単独の人を狙った襲撃が連続する可能性が高くなります。

この二つの例は、「襲撃の学習」にグラデーションがあって、環境要因(食物資源量)にも影響を受ける可能性を示しています。こういった不確実性も含めて適切に学習個体の有無と捕獲方針を判断できる専門家が行政内に必要です。

なお、軽症も含めたツキノワグマの被害人数は2023年度210人に対して2025年度230人と1割増で、死者数4人→11人(環境省速報での比較)に比べて劇的に増えたわけではありません。死亡事故の増減はもともと件数が少なく変動が激しい事に注意が必要です。

3. クマ類の行動と学習(人慣れに関して)

田舎に住んでいると、クマに慣れている人が結構多い事に気付きます。

山菜やキノコ採り、渓流釣りや林業の関係者は「そりゃまぁ山にはクマはいるよ」という感じで、山に入らない人に比べて圧倒的に軽く見る傾向があります。高齢の方(経験の長い方)ほどそういう態度を感じます。実際クマが増えてきたのは最近なので、山に入っている経験が長い人ほどそういう認識になるのかも知れません。

逆に「もうちょっと警戒してほしいな」という人も多くいます。例えば「タバコを一本吸えば大丈夫だ」とか「クラクションを一回鳴らして入れば出会わない」と主張し、鈴もラジオも持たない人が結構います。しかし匂いも音も、風向きと時間経過で移動してきたクマと出会う場面が生じる可能性があるので、やはり継続的に音が出る装備を持つ事をしつこく普及する必要があるでしょう。特に堅果類が凶作の秋は、クマの側が食物を探して移動する時間が多くなるので、一回だけの一時的な対策では不十分になりやすいと考えられます。加えて、事故が発生した際にレスキューが間に合うよう、山に入った後も複数で行動する事が重要です。

山に入らない人でも、すぐそこ(住宅から100mもない林縁など)でクマが捕まったとか、見た人がいるとかいう話はしますが、うちまでは来ない(自分は見た事が無いので)という認識の人が多いです。しかし夕方~早朝には普通に集落内をクマが通っていたりします。このクマ側の分布拡大に対する人側の正常性バイアスも、対策(情報の普及)の重要なターゲットです。都市部の人であれば、檻も柵も無い近隣にクマがいたと聞いただけで移動したくなるでしょうから、これもクマに慣れてきている兆候だと思います。

なぜ様々な「人のクマ慣れ」の話をしたのかと言うと、「クマの人慣れ」にも同様の複雑さを感じるからです。

今年はクマの市街地への出没が多く、映像が撮られる事も多くありました。個人的には、その内容にも驚きました。

通常、市街地に迷い込んだクマはパニックを起こして攻撃性が増すため、人身事故が起こりやすく、かつ症状も重くなりやすいと考えられていました。しかし、撮影されたツキノワグマの多くはあまり興奮しておらず、パニックを起こしているようには見えませんでした。市街地に出現した例では死亡事故も無く、人口密度が高いにも関わらず人身事故に発展しなかった例も多くありました。

私は、クマ側が「人間は危ない生物ではない/攻撃してこない」と学習する事は、バッタリ事故については抑制方向に働くと考えています。バッタリ事故の理由が自身や子の防衛であるのなら、クマが人に対する恐怖心を弱めるほど攻撃に発展する可能性が低くなるからです。クマ側にこの「無害の学習」が進んでいて、人を見ても「なんだ人か」という程度の反応なら、襲撃になりません。ただし、人に対する恐怖心が弱い個体ほど人から離れるのが遅いので、人と遭遇した際の距離が近く、人に慣れた個体ほど目撃件数は多くなります。

市街地に出没している個体は、この無害の学習が進んだ個体が多いように見えました。今年度の目撃件数は被害人数(2023年度210人→2025年度230人)に比べて増加幅が非常に大きく(2023年度24348件→2025年度47038件)、人慣れ個体が目撃件数を大きく押し上げている可能性もあります。問題は、どこでその無害の学習が進んだのか?という点です。人が多い場所にクマがいなければ、人慣れは起こりません。

その場所はおそらく市街地を流れる川の河畔林や、郊外の林縁でしょう。市街地への出没事例を見ると、初めての目撃はほとんどが河川から近い場所ですので、堅果類の凶作が来たことで普段の生活圏から行動範囲を広げた結果、市街地に入った個体が多いのではないでしょうか。

一方、農山村で事故を起こしているクマはどこから来るのか。ここは恐らく、堅果類の凶作で裏山から降りてきたような個体が多いのではないでしょうか。

人工物が多く人口密度も高いエリアに出てくるクマほど無害の学習が進んでいるため、人と出会った際の反応が弱い可能性があります。農山村近傍、郊外の林縁、河畔林とそれぞれに生息していた人慣れの程度が異なるクマが、食物資源の不足で、農山村内部、郊外、市街地とそれぞれの生息地から近隣へ行動圏を拡大させている事が想像できます。

無害の学習は、観光地等では人身事故のリスクに大きくは影響しない(むしろ減少させる)、とこれまで私は考えていました。しかし、無害の学習を歓迎すべきかと言えば、そうとは言えない例が今年確認されました。知床の登山者を襲ったヒグマの例です(⑤)。

知床では多くのヒグマが個体識別されています。加害個体のメスは、周辺でよく確認される、人に慣れた個体だったようです。この個体に対して、人と餌を関連づけて学習させる餌付けのような人側の行動は今のところ確認されておらず、「無害の学習」に近い個体だったと考えられます。しかしこの個体は、「襲撃の学習」が無く凶作の秋でもないのに登山者を襲い、遺体のそばにとどまっていました。

今後の詳細な検証を待たなくてはなりませんが、無害の学習があると襲撃の学習を経なくても、食物資源として人にチャレンジする可能性が上がるのかも知れません。ヒグマはメスでもオスのツキノワグマより大きくなるので、ツキノワグマでも同様の懸念を持つべきかについては、今の時点ではなんとも言えません。現時点では、市街地の出没に関連した事故の少なさを見る限り、⑤と同様の事例が頻繁に起こるとは思えません。そもそも、⑤のヒグマほど人慣れしているクマがいた場合は自然遺産地域でもない限り駆除されると思いますので、他の地域ではあまり想定しなくても良いものかも知れません。また、知床ではこれまで事故が起こらなかった事が不思議なほど、ヒグマの密度と人の密度が高いエリアでした。人慣れがなければもっと早く多くの事故が起こっていた可能性もあり、今後は長期的に見たメリットとデメリットを天秤にかけて検証していく必要があります。

管理上重要になるものとして「襲撃の学習」「誘引物への学習」「無害の学習」を挙げましたが、これらにも複雑なグラデーションや特性があり他の因子によっても変化しうるものかもしれませんし、他の学習が組み合わさった反応もあるかも知れません。

実際には複数の要因が絡んだ結果であるのに、原因を一つだけだと思い込んでしまう間違いを「単一原因の誤謬」と呼びます。クマの人慣れ、と一言で片づけてしまうのは過度な一般化、単純化です。今後も、分かった気にならずにクマの行動を注視していく必要があります。

4. 管理方針や対応について

現状ほとんどの地域で、危険な個体の確認と除去、緩衝帯の整備、誘引物の除去、そして普及が十分にはできていません。これは地方自治体の予算や人員から考えればあまり責められない部分ではあるのですが、まずこの部分の拡充が必要です。

その前提の上で、今年強く感じたのがクマ管理における地域差です。ヒグマとツキノワグマの差はもちろんですが、同じツキノワグマでも積雪や植生、土地利用、その他生物の分布によって全く管理状況や必要な対策の規模が違います。動員できる人員と予算、アクセス、気候も異なり、個々の対策のコストと実現性、それらによって採るべき対応方針が異なってきます。西日本のほうでは、特段のコストを払わなくても個体数を低レベルに維持できる地域も多いかも知れません。被害ばかりが報道されますが、四国では保護が必要な状況です。

クマの主要な食物資源の分布、それぞれの資源への依存度も異なるように見えます。主要な資源が凶作になった場合に選択する食物のリストやその順序も不明です。なぜこれが重要になるかというと、クマの宅地や市街地への出没を予防する際のターゲットになるからです。

例えば東北地方ではブナの資源量が非常に多く、ブナが凶作の際はクリ、ミズナラやオニグルミのような食物を利用していると思います。大量出没年にクマ類はこれら「代わりの資源」を含めて探す事になりますが、これが恐らく農山村の裏山や河畔林に多く分布している傾向にあります。大量出没年の対策(というよりはそれに備えた対策)としては、この代わりの資源も人の生活圏の近隣や通ったり入られたりしたら困るエリアから除去する対策が考えられます。凶作年のクマ類はそもそも無いものを探して広範囲を移動しているため効果が限られますが、平年に河畔林に定着(凶作年にそこから市街地や近隣の宅地へ進出)する事を抑制する目的であれば効果が期待できます。そういう意味では春~夏に利用するクワやミズキのような木本でも効果があるかも知れません。もちろん、宅地への出没ではカキやクリを食べている個体が多く確認されているため、この部分の対策を優先すべきですが、今年度はそういった人の管理下にある資源が目的(原因)とは思えない出現も多くありました。ちなみに本州中部では、堅果類が凶作の年はエノキ、イチョウ、ナナカマド、河畔林ではノイバラなども食べている事があります。

この代わりの資源を地域ごとに調べるのは時間がかかりますが、捕獲個体の胃内容分析や糞のDNA解析等を進めて地域ごとに分析し対策していく必要があるでしょう。

今年度の出没や事故から、個人的には「避けたほうが良い対策方針」が明確になったと感じました。

その一つが、学習放獣です。

この理由を説明するために、一つ情報を補足しなければなりません。今年、山形県酒田市で6月に捕獲された個体が山林へ放獣された後、秋田県横手市で10月に再捕獲された事例がありました。山形県では寺の床下で、秋田県では民家敷地の小屋の中での捕獲でした。直線距離で50km離れているにも関わらず、どちらも人の生活圏での捕獲です。この事例から、一度人の生活圏で生活したクマは山には戻らず、食物を得た経験がある人里の環境に戻ってくる事が分かります。

今年の状況を踏まえて考えれば、こういった個体は人慣れ(無害の学習)が進んでいるので人身事故に発展する事が少ないはずなのですが、学習放獣では放獣個体に対して忌避学習付け(嫌がらせ)を行います。忌避学習付けをした個体は放獣後にどう変化するでしょうか?「人里に執着しているにも関わらず、人に強い恐怖心を持つ個体(出会いやすく事故発生確率も高い個体)」が生まれてしまいます。

例えば、隣県である長野県(放獣を積極的に行っている県)と岐阜県(放獣を原則行っていない県)の出没件数、捕殺数、人身事故件数を比較(長野:岐阜)すると、令和3~7年の集計で出没件数(5927:2925)、捕獲数(1721:640)、人身事故件数(58:17)と、出没や捕獲の比率に比べて人身事故の件数が長野で高くなっています。

もう一つ、避けたほうが良い対策方針は「面的な個体数抑制」です。無計画な捕獲、ターゲットの不明瞭な”狙いの甘い”捕獲と言い換えても良いかも知れません。

「野生動物の管理と言えば個体数」というイメージからすると乱暴に聞こえると思いますが、一度冷静になって考えてみましょう。私自身も以前はクマについて数の管理を目指すべきだと考えていましたが、後にそれが限りなく困難だと気付きました。その経緯を説明したほうがいいかも知れません。

避けるべき理由は実現性と効率です。

例えば、シカやイノシシについて環境省が2023年度までに2013年度比での個体数の半減を掲げていましたが、シカでは明確に失敗しています。そもそも環境が良ければ動物は増えるので、一時的に減らす事のみに大きな意味はありません。イノシシについては、豚熱(感染症)の影響で個体数が減少しましたが、逆にその豚熱の封じ込めのために面的な個体数抑制(”狙いの甘い”捕獲)を多くの自治体が選択し、やはり失敗しています。

クマではより難しくなります。年度によって大きく変動する捕獲数の統計を見れば明らかです。平年であればクマは奥山の動物で、凶作年の秋のみ人の生活圏に近づくため、捕獲できるエリアとタイミングがシカやイノシシに比べて少なくなります。シカやイノシシでは冬季に食物が少なくなるので捕獲が容易になるのですが、クマでは冬眠しています。高齢化している捕獲者に奥山や雪山の厳しい環境での捕獲が担えるとは思えません。

すでに動員できる捕獲者がフル稼働している地域が多いと思いますが、シカでもイノシシでもクマでも問題の解決に向かっていません。個体数の抑制を目指すのであれば、現状の何倍の捕獲圧が継続的に必要なのか試算すべきですが、そういった例が不思議と出てこないのは、それが絶望的な数字になるからです。クマの出没年に備える事を目的とするなら、捕獲が必要になるのは捕獲が困難な平年です。捕獲圧と捕獲数は単純な比例関係ではなく、捕獲を進めれば進めるほど相手は学習し、相手の数が減れば減るほど1頭あたりの捕獲効率も落ちていきます。実際には、捕獲者数と捕獲圧は現状維持ですら難しい状況です。しかし、現在進行形で”狙いの甘い”捕獲が失敗しているという認識にしっかり立てている自治体はほとんどありません。ただでさえ予算の厳しい地方自治体で、「捕獲強化」という曖昧な合言葉に大きな浪費を重ねています。

捕獲時の事故で被害人数が逆に増える可能性すらあります。罠にかかった個体の逆襲が目立ちますが、捕獲時の事故はそれだけではありません。平年であれば猟銃による死者はクマによる死者を上回っており、遭難の死者/行方不明者はそれらとは桁違いに多いのです。

そもそも、緩衝帯の整備や誘引物の除去という限られたエリアの動かない相手への対策すらままならない状態で、山の中を動き回る相手に対して面的に捕獲をかけるという方針はあまりに無計画で甘すぎます。

捕獲というのは、コストとリスクに見合った成果が期待できる場所に投入すべきものです。捕獲の枠組みで見ても、「危険な個体の確認と除去」が遅れているのに、相対的にリスクが低い他のクマへ捕獲を拡大させる事になり、結果的に重篤な事故の数を押し上げる可能性があります。

数を本気で減らしたいのであれば捕獲ではなく生息地を削減する必要がありますが、国土の66%が森林である日本では、生息地(環境収容力)を一割減らすにも膨大な予算と時間が必要です。加えて、木も生物ですので成長し、対策期間が長くなれば元に戻ります。効果は一時的なもので、継続した予算が必要になります。

近年、野生動物の管理で「総個体数」という指標への過信を感じる場面が増えてきました。クマ類の管理では、総個体数というよりも「加害性のある(襲撃の学習及び誘引物への学習)個体の数」が重要になります。これはシカやイノシシの捕獲でも既に言われている事で、山林の個体ではなく田畑に近い場所に生息する加害個体の除去が重要になる、という視点です。ところが、この「加害個体の数」と「総個体数」の関係は地域や環境によって変動しやすく、常に単純で直線的な相関を示すとは限りません。加害個体の数を最も直接的に示す数値は「被害量・被害額」です。クマの場合はこれに「目撃(被害の前段階の指標)」が加わります。「総個体数」は被害を管理する上では間接的な指標になり、優先度が落ちるのですが、これがなかなか理解されていません。「とりあえず数を調べて減らせばいいんだろ」という、非常に甘い計画や対策が増えてしまっています。総個体数が少なくても、クマが誘引物への学習等で容易に加害性を増してしまう環境があれば、被害は減りません。

例えば人で、犯罪が多い地域を考えてみましょう。犯罪の数は人口が多いほど増える傾向にありますが、犯罪発生率は地域によって異なります。しかし、犯罪発生率が高いからと言って地域の人口を減らせという意見は生まれません。それが圧倒的に困難だからです。犯罪に手を染める人を取り締まりつつ防犯意識を上げ、犯罪発生率を下げるのが当然の対応です。

クマでも同じ対応が必要です。凶作年に事故や目撃が多発しているエリアは既に明確で、その理由も明らかになりつつあります。豊かになった奥山と絶滅しそうな捕獲者を見れば、個体数を減少させ維持するという選択肢は多くの自治体で実現性が低くコストに見合わない、かつ危険である事が容易に想像できます。もちろんクマの数が少なければ管理は簡単になるでしょうが、その「数を減らせば」という前提の達成のほうがあまりに困難なのです。

捕獲で数を減らすという対策面だけではなく、数の把握にも問題が多くあります。

クマ類はイノシシやシカに比べて圧倒的に行動範囲が広く、放獣後再捕獲された個体のように短期間に県境をまたぐような移動をする事もあります。個体数管理の具体的な制度は都道府県単位になりますが、移入と移出の想定が非常に難しく、あるエリアの個体数はその時期の食物資源量に応じて変わります。それは年度によっても変わりますし、季節によっても変わります。この場合、管理対象の規模の想定として調べるべきなのは個体数というより食物資源の量になります。大量出没の理由として食物資源の豊凶や分布の指摘がなされていますが、個体数に関しては不思議と同じ意見を聞きません。北海道ではこの点無関係に見えますが、「モデルによる個体数推定の構造」にある、より複雑な困難さは共通です。

野生動物の個体数の推定は簡単に言えば、「捕獲数」「目撃数」「痕跡数」と生息数の関係からモデルを作って計算する、という方法です。しかしこれら「捕獲」「目撃」「痕跡」の頻度と生息数の関係が常に一定か、あるいは予測可能な範囲にあるのかというと、そうではありません。多くの仮定が含まれており、状況や他の因子によって簡単に変化します。

例えば捕獲は、堅果類の豊凶によって大きく変わることは明らかですが、春~夏の捕獲に影響するその他の食物資源の豊凶は誰も把握していません。捕獲圧も一定ではなく、捕獲者の数も技能も変動しており、捕獲者はシカやイノシシと人手の奪い合いになっています。実は豚熱によってイノシシが減少した際、イノシシの捕獲数は減少しましたが、シカの捕獲数は大きく増加しました。これはイノシシへの捕獲圧がシカへ流れたからで、このように他の因子との力関係が様々に存在しているのです。

目撃数も同様です。食物が凶作の年は目撃が増加しますが、捕獲と同様に春~夏の食物資源の豊凶は誰も把握していません。少数の人慣れ個体が何度も目撃されることでも(つまり学習によって)大きく変動しますし、そもそも目撃を報告するのは人なので人口依存です。子連れのメスの比率にも影響を受けるでしょうし、気候や気象、人の関心度にも影響を受けます(クマに慣れている地域では報告が減り、大量出没年の翌年春は誤認を含めて目撃が増える)。目撃の代わりに自動撮影カメラのデータを用いる事もありますが、これも個々の撮影エリアでの当たり外れが大きく、そもそも写るように狙ってかけるのでバイアスがかかります。これも結局、食物資源が豊作の年は特定エリアから動かず、凶作の年は食物を探して動き回るので、獣道での撮影は食物資源の量次第ということになります。カメラデータは人とクマが出会った場面ではないので、被害管理の指標にもなりません。

痕跡も同様です。クマのフンや爪痕、足跡、被害の量は、食物を探した結果として生じるので、凶作ほど残りやすくなりますが、クマの食物のリストと資源量を誰も知りません。

さらにこれらの「捕獲」「目撃」「痕跡」、つまり食物の探索行動の量は「個体数あたりの食物資源量(1個体あたりがありつく食物の量)」によっても変わります。知りたい対象の数値と循環参照のような関係にある要素でモデルを作るしかないわけです。

モデル等で個体数の推定を試みた人なら分かると思いますが、最終的に出てきた数値が正しいか(実際の個体数に近いのか)誰にも分かりません。これは本当に、全く分かりません。正解を誰も知らないのですから。野生動物に関しては、満足のいくモデリングが可能なデータセットを揃えることがそもそも期待できません。このため、モデルを収束させる(推定値を出す)ために様々な無理や仮定を含めます。結果として、個体数のサイズの事前の想定や、過去の別の手法の個体数推定結果に影響を受け、自分の推定結果に違和感を覚えてモデルや変数をいじる行為が発生しやすくなります。「こういう状態に違いないから、モデルや変数はこういう傾向になるはずだ」という態度をとる確証バイアスや、「既にある個体数推定結果と大きく外れない結果を出そう」という傾向になるアンカリング効果、「適切な(自分がこのくらいかなと思う)数字が出るまでモデルのアレンジを続ける」という停止規則のバイアス、「あれこれ変数をいじった結果たまたま収束した結果のみを提示する」行為であるデータ・ドレッジングなど、個体数の推定には偏りや誤りを生む構造がたくさんあって、結局は推定した本人の意向が強く反映されます。

逆に、大雑把に個体数を推定すると大抵は過小評価になり、同地域で推定した個体数以上の捕獲数が報告されてしまったりします。

もちろんそんなレベルではない、酷い掛け算や足し算で数字を出している自治体もたくさんあります。

現在は、数を把握すべきなのは国くらいで、地方自治体の被害管理のレベルではシカやイノシシにおいても個体数は二次的な情報だと私は考えています。数は国にまかせましょう。

そもそも動物の数は変動が激しいものです。一度数を把握したとしても、大雪や感染症、繁殖の成功や移動ですぐに地域の個体数が大きく変化します。野生動物では管理の難しさとして、「繁殖力」を指摘する声は大きいのですが、個体数の把握の困難さに関して繁殖の変動が指摘される事は不思議とあまりありません。推定される個体数は早くて前年度時点のものになりますが、政策を決めるべき今年度の推計結果は誰も持っていません。これは捕獲数や目撃数の集計、繁殖に関するデータの収集が年単位で遅れるからです。長期的な傾向として個体数を把握する事には意味がありますが、被害管理の場面で使える情報になりません。

誰も正解を確認できない曖昧な過去の総個体数の数字が出てきたとして、その情報を個々の被害対策のどこに使いますか?今、実際に進めている対策で想像してみてください。

「予算をとるために個体数の推定が必要だ」という意見もよく受けるのですが、これは根本が間違っています。逆に「個体数推定結果のために予算を使ったのだから、その個体数を抑制するために対策を構築すべきだ」と、「面的な個体数抑制という机上の空論」つまり罠に飛びつきやすくなります。なぜかと言えば、推定した個体数の使い道が他に浮かばないからです。そういった議論と結末を何度も見てきました。個体数を調べるのは無駄ではありませんが、被害対策のどこに使うのかが明確でないまま行われています。個体数推定というのは細かな対策のモニターに耐えられる精度でリアルタイムに把握できるようなものではありません。

「計画ができたことは前進だ」という意見をよく耳にしますが、目標を立てるだけで事態が前進したと勘違いする事を「進捗の錯覚」と呼びます。実現性も効果もない計画は時間と予算を奪うため、将来に対する負債でしかありません。

「お前の話は仮説が多分に含まれているじゃないか!」というご意見もあるとは思いますが、学習放獣や面的な個体数抑制のほうにこそ、多くの仮説や前提が含まれていた事が明らかになってきた、と考えるべき時期に来たのではないでしょうか。これまでの対策方針の誤りに気付いても、過去の投資のために方針転換をしにくい心理傾向をサンクコスト効果と呼びます。放獣やとりあえずの捕獲強化を選択してきた自治体では情報収集と対応方針の転換に時間がかかるかも知れません。

ではどうするのか、に話を移しましょう。

ここは結局、以前から私が考えてきた対策と大きくは変わりません。

まず、優先する指標を「被害(目撃)」と定めましょう。発生した被害や目撃を分析して集計し、効果的な対策エリアや対策のターゲットを明確にします。クマが何を目的にそこにいたのか、どういった行動を取っていたのか、どこを対策すればその被害と目撃が減るのかという点へ目が向くようにします。

そうすれば、対策の効率化が自動的に進みます。

目撃や被害の情報をもとに、緩衝帯の整備と防除を進めます。目撃情報を集計すれば、クマの誘引物が明確になります(この集計には目撃情報内に「クマが何をしていたか」の記録が必要)。例えば本州中部ではカキ、クリ、その他の果樹、養蜂箱、シカやイノシシの箱罠のエサ、春はサクラ等が集計の上位に来ます。その結果に応じて、それぞれの誘引物の除去と防除、その普及に予算を配分します。

市街地への侵入では、河畔林と山林の接続部分への緩衝帯の設置を検討します。流域全域の整備はコスト的に難しいでしょうから、特定樹種(クルミなどの凶作年の代替食物)を狙った伐採も対策としてはありうるかも知れません。

クマの農業被害対策は基本的にシカ及びイノシシに対するものと大きくは変わらず、電気柵が有効です。被害が多いのは果樹、養蜂、養魚で、誘引物の除去と管理が極めて重要です。シカやイノシシに比べて執着心が強いため、学習した個体に対しては捕獲が必要になります。

捕獲については、学習個体の除去を狙った捕獲を計画します。具体的には、まずドッグフードやキャットフード、カキ、その他被害が出た作物を誘引餌に用いて、加害性が高い(誘引物への学習を経た)個体を狙って捕獲をかけます。量を獲ろうとする通常の捕獲ではハチミツ等で誘引しますが、これは無差別な捕獲になるため避けます。来年度は可能な限り罠を配置し、架設位置と期間の記録、捕獲個体の年齢、食性、DNAデータを取集保管します。量を獲る事ではなく、加害個体とデータの確保が目的である事を明確にする必要があります。

加害個体の除去が目的ですから、この方法は「捕獲されなくなったら成功」という性質のもので、たくさん獲れたら成功というものではありません。逆にこの方法で多く獲れるなら、誘引物の除去及び防除が失敗しています。近年は有害鳥獣捕獲数を成果として声高に宣伝する自治体が多いのですが、シカでもイノシシでも有害鳥獣捕獲数は本来”失敗の指標”です。そこへは税金が投入されており、狩猟でもないのですから。

調査が必要な項目もあります。「代替の食物資源の調査」「捕獲個体の胃内容物、DNA等を用いた食性解析」「豊凶のモニターの精度向上」「クマの河畔林の利用状況調査」「市街地対応の反省と改善」などに取り組む必要があります。

ちなみに河畔林の利用状況を調べる理由は、平時のクマでも河畔林の利用が既に多かった場合に、急に河畔林を削減すると市街地へ追い出す可能性があるためです。場合によっては河畔林の整備に捕獲を組み合わせる必要があります。

上記は私が担当者だったら調べる、という話です。各自治体の職員に、より明確な仮説や調査ターゲットがあれば、もちろん地域に合わせた最善を選択すべきです。

これらを実現するために、長期の専任職員が不足しています。「クマ対応の専任職員と言えば捕獲者」というような意見が多いのですが、これは「面的な個体数抑制」を施策として選択するという誤りを前提とした発想です。

この状況は本来逆で、先に必要なのは分析と戦略・戦術の構築を担う専任職員です。

生態等の専門の知識を持っている人材の募集ではなく(もちろん知識はあるに越したことはないですが)、行政内に蓄積される被害や対策等の管理情報を分析集計し、それを施策に反映させる役割として部署内に専任で配置するポストの事です。数年で異動する人材ではなく、自分が関わった計画と施策の責任を取れるような、クマの問題だけに長期間当たるような職員です。行政内部にこの蓄積が無いために、クマの学習や行動への対応や普及等の人的側面への対応が不足し、ただ個体数を減らせばいいという素人のような見通しの甘い方針がまかり通って必要な人材まで歪んでしまっています。

環境省が広域でのクマ管理を補助する専門官を募集しましたが、任期が2年(最長5年)であり、言葉は悪いですが、あまりにもクマ管理の専門性をバカにした内容になっています。蓄積と継続性が無い事が問題である事に気付いていません。生態学と実際の被害管理は別のものです。地域の被害管理情報は基本的に行政内部にしか蓄積されないので、内部で長期間かけて人材を育てるしかありません。現状、これら貴重な試行錯誤の経験と知識は書類の保管期限とともに捨てられています。

5. 誤解への対処、説明の方法

専任職員が不足していることで、一般市民やメディアへの対応も非常に弱くなっています。的外れな意見や対策があふれ、それがまた地域の施策方針をゆがめるという状況になっています。

適切な説明や情報提供がうまく進んでいないからです。

例えば「鈴が無駄だ(クマが人を狙って近寄るから)」という意見があります。これを行政職員の一部が信じているような地域もありました。

山菜採りの人がスズを持っており、その山菜採りを襲って人を食物と認識したクマがいるからだ、という意見のようです。ただ、今年度の死亡事故を見れば分かる通り、「襲撃の学習」を経た個体の襲撃(③⑨)ではクマが人に近寄ってきて襲うことになるため、クマがその気になった時点でスズの有無も場所も関係ありません。クマは人間よりも圧倒的に感覚が鋭いため、スズが無くても山や山裾の人間の存在に先に気づきます。まず「襲撃の学習」を経た個体が発生した可能性がある場合、当該個体の捕獲が完了するまでは、スズ云々に関係無くその場所に近づいてはいけません。「襲撃の学習」を経たクマは人に近づきやすい傾向がありますので、基本的には捕獲が容易で、すぐに殺処分されて山に存在しなくなります。

国内に生息する数万頭とも言われるクマのうち(あるいはこれまで生きてきた数十~数百万頭のクマのうち)、「襲撃の学習」を経て積極的に人を襲ったクマは数えるほどしかありません。頻度としては極めて低いのです。つまり山に入る際はこれまで同様に通常のクマを相手とした対策を考えるべきで、やはりスズが有効です。通常のクマでは遭遇した際の距離が近すぎると襲撃に発展しやすくなるため、継続的に存在を知らせて安全な距離を保つためです。なお、通常のクマが人を避けているのは間違いありません。今年度は大量出没年でしたが目撃件数は年間5万件程度でした。もし数万頭はいるクマ側が人を避けないのであれば、毎日数万件の目撃があってもおかしくありません。

記憶に残りやすいショッキングな情報がリスクの認識に大きく影響してしまう心理的な傾向の事を、利用可能性ヒューリスティックと言います。クマの場合は広告を稼ぐ目的で恐怖を印象付けるような報道も多く、この傾向が増幅されているのを感じます。「スズが無駄だ」という言説に触れれば不安を感じた市民が記事等にアクセスしやすくなるからです。本来は専門家がこういった言説と動機について適切に指摘し、メディアの自戒を促すべきですが、やはり「管理の専門家」が行政内に不足しています。

実際の事例を見れば「襲撃の学習」もバッタリ事故を経て発展するため、「襲撃の学習」を含め事故の予防にはスズが最も低コストで高効果です。

「山に木を植えるべきだ」という意見もありました。これは中期的なクマの個体数増加の理由を知っていればすぐに逆効果だと分かる対策です。クマは山が豊かであるほど個体数を増やします。堅果類の凶作の年に出てくるのは、増加した分の個体数なので、堅果類を増やせば増やすほど出没の規模が大きくなります。この意見でよく意識から抜けているのが、新しく木を植えたとしても豊凶が同調する点です。

代替の食物資源を植えるのであれば多少の効果はあるかも知れませんが、この代替の食物資源というのは基本的に既に広範に存在しているからクマに利用される性質のものなので、焼け石に水でしょう。代替の食物資源については、人の生活圏にあるものを減らす事が先です。

東北におけるシカやイノシシの抑制を目指して、スギやヒノキなどの人工林を落葉広葉樹に転換する(積雪時のシェルターとして使われる常緑樹を削減する)という方針であれば判断が難しいところですが、人工林は基本的に奥山というより里周辺にあるため、これをクマの食物資源に転換すると人身事故の場面が増える可能性があります。

もう一点、捕獲の効果について、気になる表現があります。以前も触れた内容です。

それは数の抑制とは別に、「捕獲行為によって、人間が恐ろしい存在であるとクマに教え込む」という忌避学習付けのような効果についてです。主に狩猟に期待する効果としてこういう説明がなされるのですが、誤りが含まれていると考えるようになりました。

野生動物は個体間で会話する事が無いので、学習効果は1個体か親子で完結し、基本的に他へ波及しません。シカであれば群れで行動しているために学習の機会が多くなりますが、クマはほぼ単独行動です。狩猟によって捕獲されたクマは殺処分されるため、捕獲が成功した場合は学習個体が残りません。次に捕獲が失敗した場合ですが、これは銃での捕獲に限られます(罠での失敗ではまずかかっていないので学習が起こりません)。しかし、クマ対象の銃による捕獲は冬眠穴の中の個体を狙うものがメインで、失敗したら猟師の側も致命的な怪我を負うため、ほとんど失敗できません。春に冬眠から覚めたクマを狙う捕獲もありますが、これは比較的遠方からライフルで狙う方法になるため、撃ち損じたとしてクマ側が「人に襲われた」と認識し学習するか不明です。発砲に至らない場合、クマ側はいつもと同様に人間と距離を取っただけ(登山者への反応と同じ)なので、特別な学習は起こりません。

つまり、クマが人を恐ろしいものだと学習する場面とは「人がそれをやったと分かる近距離で発砲を受けた個体(&受傷した場合はそこから生き延びた個体)」くらいになるのですが、それは捕獲された数や背景の総個体数に比べて圧倒的に少なく、効果はほとんど期待できないのではないでしょうか。クマの捕獲で失敗が多発するのであれば、半矢個体が多数生まれることにもなるため、それはそれで危険であり採用してはいけません。

「捕獲行為によって、人間が恐ろしい存在であるとクマに教え込む」という意見は、「昔はクマをよく捕獲しており、そのころは事故も出没も少なかった」という印象から広まったのではないでしょうか。しかしこれは、別の因果関係を見逃しているのではないかと思います。過去に事故も出没も少なかったのは、クマの行動や学習の程度ではなく、そもそも現在よりも個体数が少なく、分布域も狭かった事が理由です。人口が大きいほど犯罪が増えるのと同じ事です。このような「状況や環境に理由があるのに対象の性質(の変化)のせいだと思い込む」バイアスを「根本的な帰属の誤り」と呼びます。

ただ、先ほど対策として提案した「加害性の高い個体を狙った捕獲」をすることによって「誘引物の学習をした個体の除去」は可能です。加えて、人に慣れている個体(無害の学習個体)ほど捕獲が成功しやすい(人がアクセスしやすいエリアに出てくる&人の匂いに警戒しにくい)ので、捕獲をすればするほど人慣れ個体が除去されやすく、結果として個体群の行動が変わったように見える(目撃件数が減る)事は考えられます。しかしこの場合、捕獲の効果として正しい表現は「クマに教え込む」のではなく、「学習した個体の除去」になるはずです。

この点をしっかりと説明すれば、対象を狙った効率的な捕獲への視点がもう少し共有されるのではないかと思います。

今年度見聞きした情報から、現在の考えをまとめると以上のような内容です。恐らく反論がある人や、納得できないと感じる人も多いかも知れません。ただそれでも、何も考えずに「クマが悪い」「クマがおかしい」で終わらすのではなく、起こった現象に対して矛盾が少ない仮説を立て、検証し、可能な限り理解しようと努める事が大事だと感じています。

適切に理解しなければ共存も対策もできません。各自治体が、試行錯誤を蓄積しながら大量出没年に備えられる体制になる事を願っています。